Forscherinnen und Forscher des IPB haben neue molekulare Prozesse der Blütenentwicklung bei Tomatenpflanzen aufgeklärt, wodurch wir besser verstehen, wie die Samenanlagen in diesen Pflanzen entstehen. „Viele Daten aus den Arbeiten von zwei meiner Doktorandinnen sind in diese umfangreiche Studie eingeflossen, die wir nun schließlich in Plant Cell publizieren konnten (Schubert et al. 2019)“, freut sich Prof. Bettina Hause, IPB-Gruppenleiterin und Leiterin der Studie, und fügt hinzu, „Besonders groß war die Freude, als unsere Veröffentlichung dann sogar zur Cover-Story erwählt wurde.“ Eines ihrer Fotos einer Tomatenblüte ziert nun das Titelblatt der aktuellen Mai-Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift (Abb. 1).

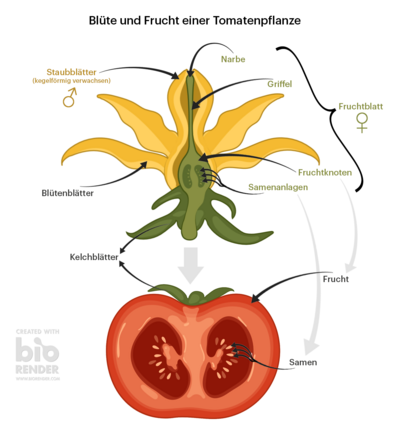

Die Blütenentwicklung wird durch ein Zusammenwirken verschiedener Pflanzenhormone gesteuert. Dabei spielt auch die Hormonklasse der Jasmonate eine wichtige Rolle. Seit einiger Zeit wird an Pflanzen mit einem bestimmten Gendefekt, einer Mutation, geforscht, die dazu führt, dass Jasmonate in den Zellen nicht mehr wirksam sind. Diese Mutanten sind somit Jasmonat-insensitiv. Während dieser Defekt in der Modellpflanze Arabidopsis die männlichen Blütenteile beeinträchtigt, führt er bei Tomatenpflanzen erstaunlicherweise zu Fehlentwicklungen in den weiblichen Blütenteilen wie den Samenanlagen im Fruchtknoten (Abb. 2). Demzufolge tragen die Mutanten samenlose Früchte. Bettina Hause und ihr Team gingen nun der Frage nach, welche molekularen Ursachen dieser Beobachtung zugrunde liegen, dass Jasmonat-insensitive Tomatenpflanzen Früchte ohne Samen ausbilden.

Um die Vorgänge im Detail aufzuklären, haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunächst die Samenanlagen aus den Fruchtblättern von Wildtyp und jasmonat-insensitiven Mutanten unterschiedlicher Entwicklungsstadien präpariert und die Aktivität der Gene gemessen und verglichen. Dabei fanden sie, dass Wildtyp und Mutante in einem mittleren Entwicklungsstadium der Samenanlagen die größten Unterschiede in den Genaktivitäten aufwiesen. Zum Beispiel blieben viele Gene in den Jasmonat-insensitiven Pflanzen inaktiv. In genau diesem Entwicklungsstadium erreichte interessanterweise der Jasmonat-Gehalt der Samenanlagen der Wildtyp-Pflanzen ein Maximum, das hingegen in Jasmonat-insensitiven Mutanten ausblieb. Alles deutete hier also auf Jasmonat-gesteuerte Genaktivitäten in den Samenanlagen hin, die in der Jasmonat-insensitiven Mutante offenbar gestört waren.

Es galt nun aus der Vielzahl der unterschiedlich aktivierten Gene, entscheidende molekulare Faktoren zu fischen, die für die Entwicklung der Samenanlagen wichtig sind. Genau das gelang dem Team um Bettina Hause. Sie identifizierten MYB21 als solch einen zentralen Regulator. MYB21, ein Transkriptionsfaktor, schaltet gezielt Gene an, sodass bestimmte Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt werden. Aus Forschungsergebnissen an der Modellpflanze Arabidopsis war bereits bekannt, dass MYB21 die Entwicklung der männlichen Blütenteile steuert und vom Jasmonat-Signal angeschaltet wird. Nun zeigten Schubert et al. für Tomatenpflanzen, dass MYB21 in dieser Pflanzenspezies ebenfalls als Transkriptionsfaktor im Jasmonat-Signalweg agiert, jedoch hier die Entwicklung der weiblichen Blütenteile, nämlich der Samenanlagen, kontrolliert.

In den jasmonat-insensitiven Mutanten beobachteten die Forscherinnen außerdem Anzeichen für einen vorzeitigen Abbau einer Gewebeschicht im Fruchtknoten – ein Vorgang, der normalerweise erst nach der Befruchtung geschieht. Mit ihren Versuchen konnten sie zeigen, dass weitere Hormonsignalwege von MYB21 gesteuert werden. Möglicherweise ist die Fehlregulation dieser Signalwege für die vorzeitigen Abbauprozesse in Samenanlagen bei beeinträchtigtem Jasmonat-Signalweg verantwortlich und führt letztendlich zu samenlosen Früchten. Hause und ihr Team präsentieren mit ihrer Publikation schließlich ein Modell der Funktion des zentralen MYB21-Transkriptionsfaktors in der jasmonat-regulierten Blütenentwicklung von Tomatenpflanzen (Abb. 3).

Originalpublikation:

Tomato MYB21 Acts in Ovules to Mediate Jasmonate-Regulated Fertility.

Ramona Schubert, Susanne Dobritzsch, Cornelia Gruber, Gerd Hause, Benedikt Athmer, Tom Schreiber, Sylvestre Marillonnet, Yoshihiro Okabe, Hiroshi Ezura, Ivan F. Acosta, Danuse Tarkowska, Bettina Hause. The Plant Cell May 2019, 31 (5) 1043-1062; DOI: 10.1105/tpc.18.00978

www.plantcell.org/content/31/5/1043

Cover: www.plantcell.org/content/31/5.cover.pdf

Über das Cover (Englisch): http://www.plantcell.org/content/31/5.cover-expansion

Plantae Erstautoren-Feature Ramona Schubert (Englisch): plantae.org/research/r-the-plant-cell/recognizing-plant-cell-first-authors-ramona-schubert/