Entwicklung neuer Werkzeuge für die pflanzliche Gentechnik

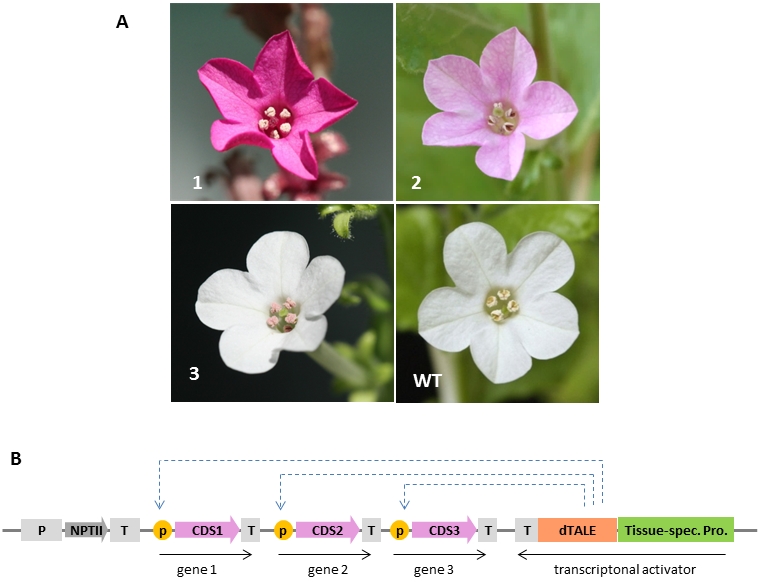

Mittlerweile ist unsere grundlegende Strategie zur Erzeugung von Multigenkonstrukten gut etabliert und voll funktionsfähig. Derzeit erweitern wir das MoClo-System durch neue Komponenten wie neuartige Vektoren und zusätzliche DNA-Elemente. Beispielsweise wird im Rahmen eines unserer Projekte eine Promotoren-Bibliothek entwickelt, die die Ko-Expression mehrerer Gene in demselben Zelltyp einer Pflanze ermöglicht. Mit diesem System wurden (in Kooperation mit der AG Tissier) synthetische Promotoren hergestellt, die eine Bindestelle für einen synthetischen Designer-TAL-Effektor (eine 19 bp Sequenz) mit beliebigen angrenzenden Sequenzen besitzen. Diese synthetischen Designer-TAL-aktivierten Promotoren (STAPs) werden nur aktiviert, wenn der entsprechende TAL-Effektor daran bindet. Es wird dann ein Multigenkonstrukt aus Genen, die unter der Kontrolle dieser synthetischer Promotoren ko-exprimiert werden sollen, und dem entsprechenden TAL-Effektor erzeugt, wobei letzterer unter Kontrolle eines gewebespezifischen pflanzlichen Promotors steht (Abb. 2). Mithilfe dieser Strategie werden alle Gene unter Kontrolle eines STAPs in demselben Zelltyp ko-exprimiert, in dem auch der TAL-Effektor exprimiert wird, wie zum Beispiel in Blütenblättern oder im Pollen (Abb. 2).

Abb. 2: Gewebespezifische Expression eines synthetischen Betanin-Biosyntheseweges in Nicotiana benthamiana. (A) Wildtyp und transgene Nicotiana benthamiana Blüten. Letztere exprimieren drei Gene zur Betanin-Biosynthese in vielen Geweben (1), in Blüten (2) oder im Pollen (3). (B) Struktur der Konstrukte, die zur Erzeugung der transgenen Pflanzen in (A) verwendet wurden. Der TAL-Effektor-basierte Transkriptionsfaktor bindet an Sequenzen in drei synthetischen TAL-aktivierten Promotoren (p). Dies führt zur Transkription der drei Gene des Syntheseweges in Zellen, in denen der gewebespezifische Promotor aktiv ist.

Werkzeuge zur Geneditierung in Pflanzen

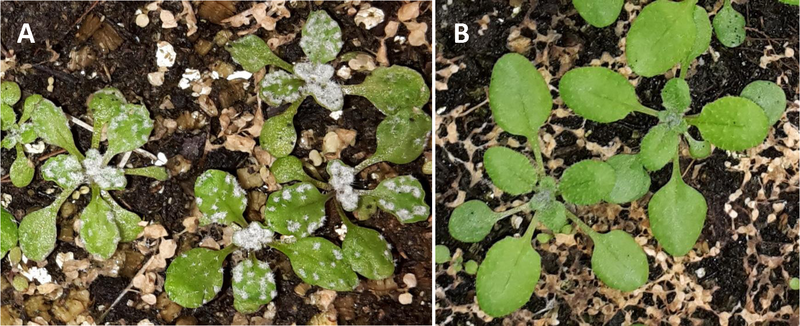

Die Aufklärung der Wirkungsweise von CRISPR im Jahre 2012 führte zu einer Revolution in der Geneditierung, die es Forschern ermöglichte beliebige Sequenzen in beliebigen Organismen, so auch in Pflanzen, zu verändern. Abhängig vom verwendeten Cas9-Gen und dem zu modifizierenden Target-Gen, variiert die Effizienz der Methode jedoch stark von Experiment zu Experiment. Wir haben die Sequenz der Cas9-Nuklease optimiert, um damit High-level-Expressionen in Arabidopsis zu ermöglichen. So wurden Konstrukte mit der optimierten Cas9-Sequenz und der entsprechenden guideRNA entwickelt, die auf zwei Target-Gene der Trichom-Ausbildung in Arabidopsis zielten. Das führte im Ergebnis zu mehr als 70% primärer Arabidopsis-Transformanten mit dem erwünschten Knock-out-Phänotyp (haariger Phänotyp, Fig. 3). Dieses optimierte Cas9-Gen wird jetzt mit anderen Target-Sequenzen und in anderen Pflanzenarten getestet.

Abb.3: Primäre Arabidopsis-Transformanten mit einem optimierten Cas9-Konstrukt, das auf zwei Gene der Trichomentwicklung abzielt. (A) Mehr als 70% der Transformanten weisen einen haarigen Phänotyp auf, was darauf hindeutet, dass alle vier Allele der beiden Gene ausgeschaltet wurden. (B) Kontrollexperiment mit Transformanten mit nicht-optimierter Cas9.

Das von der Europäischen Kommission finanzierte Nikotiana-Projekt hat zum Ziel, Nicotiana benthamiana- und andere Tabaklinien für die Produktion von ökonomisch wertvollen pharmazeutischen oder kosmetischen Substanzen zu entwickeln. Um die Erzeugung von transgenen Pflanzen zu vermeiden, werden die Nikotiana-Linien dabei ohne den Gebrauch von gentechnischen Standardmethoden entwickelt. Stattdessen verwendet man hier neue Pflanzenzüchtungsmethoden (new plant breeding, NPB), die auf dem Einsatz von cis-Elementen beruhen, welche entweder aus der editierten Pflanze selbst oder aus nahe verwandten Pflanzen stammen. Für dieses Projekt entwickeln wir NPB-Werkzeuge, einschließlich Nukleasegene, die nicht in das Nicotiona-Genom integriert werden. Diese für Nicotiana benthamiana und andere Tabakarten entwickelten cis-Elemente werden von uns in einer Bibliothek zusammengefasst.

Das Editieren von Genen mit CRISPR führt normalerweise zu Deletionen oder Insertionen von wenigen Nukleotiden in das Target-Gen, was eine Inaktivierung dieses Gens zur Folge hat. Im Gegensatz dazu hat das Gen-Targeting zum Ziel, komplette funktionelle Gene an eine gewünschte Position ins Chromosom zu integrieren. Im BMBF-finanzierten GeneReplace-Projekt entwickeln wir gemeinsam mit Prof. Alain und Tissier und Prof. Bettina Hause Protokolle zur Effizienzsteigerung von Gen-Targeting in Tomatenpflanzen. Dabei wollen wir vor allem die Insertionsfrequenz der einzubauenden Gene in den gewünschten Genlokus erhöhen. Weitere Vorhaben zielen auf die Erhöhung der pflanzlichen Regenerationsfähigkeit in Zellkulturen. Diese stellt noch immer einen Engpass bei der Transformation vieler Tomatensorten dar.

Entwicklung von Vektoren und Elementen für die Hefeexpression

Gentechnische Veränderungen an Hefe können durch das Einschleusen genetischen Materials entweder in eines der Hefechromosomen oder in extrachromosomal replizierende Episomen vorgenommen werden. Wir entwickeln Vektoren und Elemente zur gentechnischen Modifizierung von Hefe mittels beider Wege.

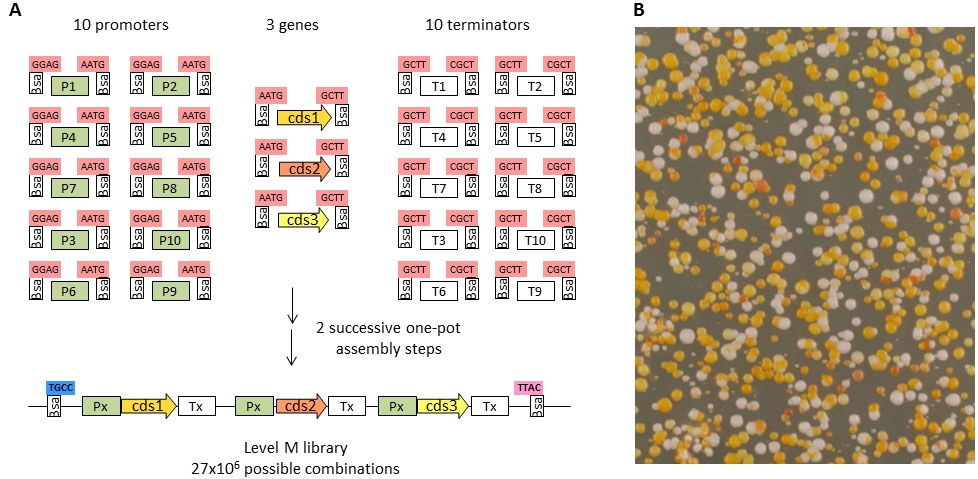

Ein bedeutender Vorteil des MoClo-Systems ist die Möglichkeit zur Herstellung ganzer Bibliotheken von Konstrukten statt nur einzelner Konstrukte. Beispielsweise wurde eine Konstruktbibliothek zur β-Carotin-Biosynthese erstellt, wobei die Promotoren und die Terminatoren eines jeden Konstrukts aus einer Bibliothek von zehn Promotoren und zehn Terminatoren zufällig kombiniert wurden (Abb. 4). Daher ist davon auszugehen, dass aus dieser Bibliothek sehr viele unterschiedliche, nicht identische Konstrukte hervorgehen. Die beste Promotor/Terminator-Kombination kann in diesem Fall anhand der orangen Farbe des β-Carotins visuell ermittelt werden. Des Weiteren arbeiten wir an Vektoren und Elementen zur Integration von Konstrukten ins Hefegenom mittels CRISPR/Cas9.

Abb. 4: Herstellung einer Bibliothek von Carotinoid-produzierenden Hefezellen. (A) Eine Konstrukt-Bibliothek wurde mittels kombinatorischer Assemblierung in einem Reaktionsansatz aus zehn Promotoren und zehn Terminatoren und drei β-Carotin-Biosynthesegenen generiert. Diese in E. coli-Zellen hergestellte Bibliothek wird dann in Hefezellen transformiert. (B) Hefezellen, die die Carotinoid-Konstrukt-Bibliothek exprimieren.

Engineering pflanzlicher Biosynthesewege

Das Interesse unserer Forschungsgruppe richtet sich auf pflanzliche Biosynthesewege, die farbige Stoffwechselprodukte wie Betalaine, Anthocyane und Carotinoide hervorbringen. Diese Synthesewege können als Modelle für Toolbox-Entwicklungen aber auch für biotechnologische Produktionen eingesetzt werden. Betalaine werden als natürliche Lebensmittelfarbstoffe verwendet; gleichzeitig schreibt man ihnen gesundheitsfördernde Eigenschaften zu. In Pflanzen kommen Betalaine nur innerhalb der Ordnung Caryophyllales vor. Sie sind demnach in den meisten der üblicherweise verzehrten pflanzlichen Produkte nicht vorhanden. Deshalb fügen wir den gesamten Stoffwechselweg für die Biosynthese von Betalainen in Pflanzen ein, die natürlicherweise keine Betalaine produzieren. Das erfolgte beispielsweise in Tomaten.

Außerdem arbeiten wir daran, in noch unvollständig aufgeklärten Biosynthesewegen die unbekannten Gene/Enzyme zu identifizieren. Ein Carotinoid-Derivat von Interesse ist Bixin, das industriell als natürlicher Lebensmittelfarbstoff eingesetzt wird. Bixin akkumuliert in den Samen des Baumes Bixa orellana (Abb. 5).

Diese Seite wurde zuletzt am 14 Feb 2017 14 Oct 2019 14 Oct 2019 13 Feb 2020 14 Oct 2019 04 Feb 2025 14 Oct 2019 geändert.